REITs临门一脚!交易所等7大配套规则落地!

2021年1月最后一个工作日,沪深交易所、证券业协会正式颁布了公募REITs业务的配套规则(以下统称“新规”),市场瞩目的REITs进程又向前推进了一步。

两交易所各发布了“1个办法+2个指引”,从“业务办法”、“审核指引”、“发售指引”三个角度建立了交易所层面的REITs规则。目前REITs监管体系中,交易所参与REITs实质审核,并在REITs发行上市中扮演关键角色。只有交易所规则颁布之后,才能推动各项目的具体执行和落地。据彭博报道,目前首创股份的污水处理项目、首钢股份的垃圾发电项目和三条高速公路正在接受监管部门的最后评估,最快一季度可能上市。

相比九月份的征求意见稿,REITs的整体框架、资质要求、审批流程、定价和认购程序等大多数规定均保持一致。前期试点项目在推荐给证监会的过程中,估计已根据征求意见稿进行了大量准备,新规出台并不会导致实质性修改。

新规的修订主要集中于(1)对战略配售的约束、(2)二级市场流动性、(3)REITs份额权益变动、(4)重要现金流提供方。这些修订更看重于REITs的发行和上市后的平稳运作。

证券业协会对网下投资者的资质要求、注册文件、行为规范、核查责任、自律措施等进行了规定。整体上也沿用了征求意见稿的内容,但对最敏感的报价环节进行了梳理。值的注意是,对于私募基金作为网下投资者参与配售的,规模门槛要求达到6000万以上。而券商资管、基金专户则维持了征求意见稿中规定的1000万规模门槛。

一、对战略配售的约束

《上交所REITs业务办法》第20条第2款、《深交所REITs业务办法》第20条第2款均规定:

“基础设施项目原始权益人或其同一控制下的关联方参与基础设施基金份额战略配售的比例合计不得低于本次基金份额发售总量的20%,其中基金份额发售总量的20%持有期自上市之日起不少于60个月,超过20%部分持有期自上市之日起不少于36个月,基金份额持有期间不允许质押。”

这一规定实际上来自于《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》(以下称“REITs业务指引”)第18条第1款。

紧随其后,两交易所在《REITs业务办法》的第20条第3款都对“基础设施项目的控股股东和实际控制人”做了补充规定:

两交易所在这一条款上措辞明显不同,需要仔细推敲。

初读下来,似乎深交所只约束持有期限不少于五年的份额(不低于20%),而上交所的表述是“原则上还应单独适应前款规定”,“前款规定”是第20条第2款,涉及了“20%持有期不少于五年”、“超出20%部分持有期不少于三年”、“持有期间不允许质押”三层含义,如都适用,上交所的约束会更严一些。

通常而言,交易所在监管尺度上是大体一致的,很少在规则层面设置明显差异。这里需要进一步的解释。

二、二级市场流动性

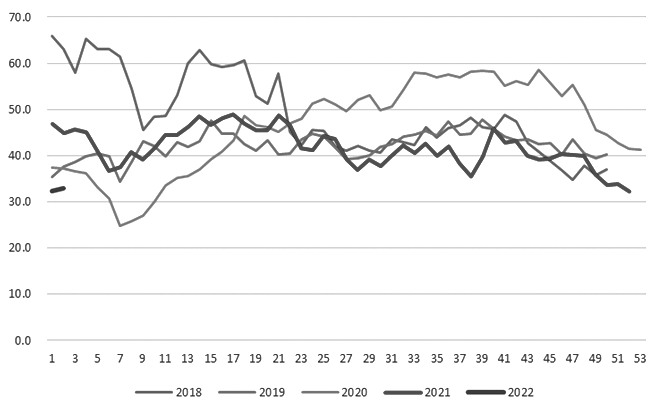

随着REITs项目逐渐浮出水面,大家日益关注二级市场的流动性问题。如果流动性不好,REITs很难有稳定的市值表现,可能会发生大幅度的折价,这会影响后续其他原始权益人的发行意愿、也会影响投资人的投资意愿。为改善流动性,交易所优化了三项安排:涨跌幅、做市商、质押式回购。

《上交所REITs业务办法》第33条、《深交所REITs业务办法》第34条规定,REITs采用价格涨跌幅限制,上市首日涨跌幅限制比例为30%,非上市首日涨跌幅限制比例为10%。涨跌幅计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价X(1±涨跌幅比例)。

《上交所REITs业务办法》第38条、《深交所REITs业务办法》第45条规定,REITs上市期间,基金管理人原则上应当选定不少于1家流动性服务商为基础设施基金提供双边报价服务。但是,REITs规模在存续期内大体稳定,做市商的成本如何覆盖,是否由基金管理人另行支付,还需要进一步的探讨。

《上交所REITs业务办法》第37条、《深交所REITs业务办法》第44条均规定,REITs份额可以作为质押券参与质押式协议回购、质押式三方回购等业务,需要注意三点:

1.原始权益人或其同一控制下的关联方在限售期内不得质押;

2.前述主体在限售期届满后参与质押的,其质押的战略配售取得的REITs份额不得超过该类份额的50%,交易所另有规定的除外;

3.原始权益人或其同一控制下的关联方之外的其他投资者持有的战略配售的限售份额可以参与质押式协议回购业务。

三、REITs份额权益变动

REITs上市后,也可能成为收购的标的。但由于原始权益人需要持有20%以上的战略配售额度,并且很多原始权益人有持续控制或并表REITs的需求。因此,通过二级市场份额收购REITs的难度比较大。

新规根据REITs业务特点,相应调高了REITs份额权益变动触发相关行动的标准。对信息披露、权益变动报告、收购要约等门槛做了具体规定。

四、重要现金流提供方

沪深交易所在《REITs审核指引》中对“重要现金流提供方”的认定标准进行了修改,由原本的“占现金流总额的5%且在该类主体中排名前十”修改为“占现金流总额的10%”,也不再要求提供该主体的“持续经营能力分析”。

这更符合实际情况。毕竟现金流提供方通常为基础设施项目的租户或用户,本身与REITs发行无直接关联,要求其配合确实存在一定的难度。

在《审核指引》颁布后,预计基金业协会即将出台的《公开募集基础设施证券投资基金尽职调查工作指引(试行)》中有关“重要现金流提供方”的规定也会相应调整。

五、对网下投资者的约束

网下投资者的询价和认购行为对REITs业务有重大影响。如果网下投资者行为偏差,轻则影响REITs发行成功,重则导致定价不公允,损害投资者或原始权益人的利益。因此询价和认购环节受到了格外的重视。

证券业协会规定,禁止网下投资者发生以下行为:

新规将网下投资者核查和监测工作的职责归属于基金管理人,在基金管理人聘请财务顾问进行REITs发售的情形下,财务顾问应当履职,但基金管理人承担的责任并不因此免除。

新规要求,基金管理人或财务顾问“应当对网下投资者是否存在禁止参与询价情形、是否参与询价后通过面向公众投资者发售部分认购基金份额、缴款账户是否为该配售对象自有银行账户、是否超资产规模认购等情形进行实质核查”。如网下投资者存在违规行为,基金管理人或财务顾问“应当将其报价或认购行为认定为无效并予以剔除,确保不向违反相关法律法规、监管规定、自律规则的对象配售基金份额”。

上述规定一方面增加了基金管理人和财务顾问的责任,但同时也赋予了基金管理人和财务顾问相应的权力,可以将其认定的违规报价剔除,避免了不当行为对REITs发行环节的干扰,具有积极意义。在具体的业务过程中该如何执行,基金管理人如何在业务顺利推进和执行规则权限之间取得平衡,还需要进一步观察。

新规进一步规定,“协会可以根据网下投资者参与基础设施基金网下询价情况建立网下投资者评价体系,并依据评价结果对网下投资者实行分类管理”。在目前REITs投资人尚处于培育初期、REITs投资者群体还比较匮乏的情况下,证券业协会提出了较严格的管理标准,基本理念是“小树要修”,这对于REITs业务未来成长为参天大树,具有积极意义。

整体上,交易所和证券业协会听取了市场的建议,对反馈较集中的一些问题进行了修订。这些更多是对REITs未来发行和长期表现的一种预演。随着业务推进,REITs的不确定性也慢慢消退,逐步显露出可预期、可操作的特色。

目前暂未看到基金业协会颁布其负责的两份文件,期待尽快出台。