多种技能傍身,还有一腔热血

近日,笔者路过中煤矿建三十处阴湾煤矿电控创新工作室,看到“齐鲁工匠”崔立军正用自己研发的变频器维修实验平台,对煤机软起动控制板进行检修。台灯的光映出他的背影,他弓着身子,熟练地操作着。

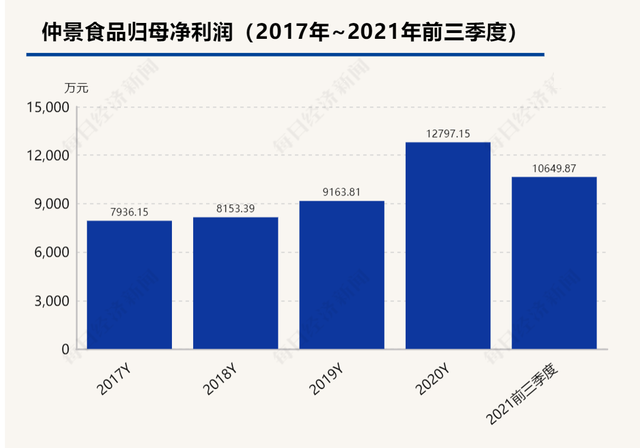

今年初,山东能源肥矿集团白庄煤矿资源枯竭关井闭坑。6月初,崔立军告别了工作多年的矿井,带着绝活绝技,不远千里,应聘到中煤矿建三十处托管的阴湾煤矿。上岗后,他工作热情依旧,连续降服综合开关模块故障、变频器顽疾等“把门虎”,大大减少设备外委维修次数,3个月内,累计创效58.8万元。

“以前,综采机电控出现故障,一般机电工排查需约6个小时,还找不到毛病。来了个崔工匠,机电故障秒解除,工效和过去大不一样了。”阴湾煤矿采煤副矿长邓新刚说。

勤学苦练,成为“电控神医”

崔立军也曾是一位电工“小白”。1991年参加工作后,他爱上了所从事的采煤机电维修工作。当时,他读完了矿上图书室里的专业书籍,还觉得不能够满足学技术的需求,就骑着自行车,跑遍方圆50公里内的所有书店,购买《煤矿电气基础知识》《煤矿电气原理》等专业书籍,并自费订阅了大量电气类的报刊。通过阅读这些报刊,他学到了电气设备检修技术、新工艺等前沿知识。不断地学习钻研,夯实了他的专业理论基础。

上班时,崔立军把生产的每一个细节和关键点都记在笔记本上,一有空就向师傅和技术人员请教。下班回家后,他常常一头扎进厚厚的设备修护资料里,十几年时间写下了20余万字的学习笔记,啃下了200余本煤矿设备专业书刊。

崔立军不算聪明,但他愿意付出比别人多的努力。在工作室,他常盯着设备琢磨好几个小时,将所学、所悟记录在工作笔记上。晚上,宿舍的灯都熄灭了,他按亮床头的台灯,披上外套,继续琢磨笔记本上的内容。

功夫不负有心人,崔立军用滴水穿石的精神,成为矿区远近闻名的“电控神医”。井下设备电控出现了疑难杂症,领导都会第一个想到他,不论夜半时分,还是冰天雪地,都安排他去排查。崔立军到了现场,每次都是“手到病除”。

奉献矿山,为企业排忧解难

30年,崔立军勤学苦练,工作热情不减。他从跟在师傅身后递螺丝刀的“小电工”,成长为能揽“瓷器活”的“电控维护大师”,成为“煤炭行业技能大师”“齐鲁工匠”“齐鲁首席技师”,还获得了“富民兴鲁劳动奖章”,享受政府津贴。

崔立军结合维修需要,发明了众多专用工具和维检设备,先后获得五项国家专利。为了简化维修流程,崔立军主动请缨研发新的电控检修流程。由于当时同行都对综采综掘电控维修的相关信息实行技术封锁,可借鉴的东西太少,最终,经过近1年时间、200余次的反复实验探索,新工艺研发成功。新工艺彻底颠覆了沿用10多年的传统工艺,电控维修时间由原来的5个小时跨越式地缩短到1小时。崔立军结合真空开关接触器容易坏、检修难,设计制作了一套真空接触器检验仪,缩短检修时间,降低检修成本,成为检修人喜爱的“检修神器”。

今年6月初,崔立军来到阴湾煤矿,矿上给他“专家级”待遇。良好的工作环境,让他重新燃起工作的热情。他用自己累积的雄厚的技术储备,为企业排忧解难。

一次,综掘机的电控坏了,设备供货方派专家来鉴定。维修费报价是11万元,需返厂维修。考虑到维修成本较高又耽误生产,矿上把维修的任务安排给崔立军。崔立军通过静态排查和低压测试,最终找到了“病源”,他从旧电气设备上拆下来一个同功能零件换上,就这样,没花一分钱,这台电控设备又能正常使用了。

经过崔立军的这次检修,矿领导开始思索:阴湾煤矿是座机械化生产达100%的现代化矿井,每年的电气设备维修费用达100多万元,如何发挥崔立军的作用,把检修“蛋糕”做得更大?

于是,矿上成立一个电控创新工作室,聘请崔立军为负责人,选9名“弱电能手”,拜崔立军为老师。崔立军带着徒弟们,各用其长,联合攻关,成绩斐然。工作室成立以来,先后完成了10多项技术创新成果,及时处理重大疑难故障20余项,提出合理化建议12条,累计创效10多万元。

深入现场,解决“燃眉之急”

今年7月初,阴湾煤矿43101工作面综采机安装了智能化启动装置,这让崔立军激动不已。每个班,他都深入井下现场,仔细观察、反复研究,加班加点是常态。

崔立军的创新工作室办公桌上,除了堆满桌的技术资料,还有设备调试时间表,他废寝忘食研究,没有休息一天,生怕耽搁工作。经过他的专注研究,这套新装置终于正常运转起来,效率提升了,员工操作更便捷。

一天傍晚,在工作面忙碌了十几个小时的崔立军,刚洗完澡,来到餐厅吃饭,手机又响了。

“52101连采面连采机无法启动,原因不明,马上来现场。”崔立军接到调度指挥中心调度员的电话,又是一个“燃眉之急”。

放下电话,崔立军背起工具包,直奔52101连采面。在现场,他仔细与检修电工交流,了解连采机“症状”,通过分析,判断是连采机电控板出现了问题,但无法准确判断是哪些器件出了问题。崔立军凭着丰富的经验,熟练打开控制板,从工具包里拿出备用件,装上调试,一次成功。随后,他把出故障的电控板带上井,立即修好,然后放到备用品货架上。

设备出故障,是不分上下班的。崔立军常常刚端起饭碗或刚躺在床上,抢修煤机的电话来了。他立刻进入工作状态,询问煤机是在什么环境、什么状态下出的故障,得到答复后,开始考虑故障会出现在哪个环节,有哪些维修方案可以采用,要带哪些工具和备件。他到现场看到故障,成熟的维修方案就会立刻形成,为检修维护赢得了时间。

总结方法,培养技能人才

崔立军刚来阴湾煤矿工作时,听说了诞生在三十处的闻名全国的“猛虎精神”。这种“特别能吃苦、特别能奉献、特别能战斗”的精神,感染激励着他。

崔立军用自己特有的方式,践行“吃苦、奉献和战斗”精神。他每次处理好煤机故障,都要做一个案例,把故障现象、产生原因和处理方法随时记录下来,举一反三,寻找故障处理改进的方法。他通过摸索,总结出采煤机故障“立军排除法”,能快速找出煤机故障的原因,为排除故障、恢复生产赢得了时间,为企业创造了可观的经济效益。

每当设备厂家来矿时,崔立军邀请专家到创新工作室指导,把遇到的问题反馈给厂方,让厂家专家把检修知识传授给他。常来常往,彼此建立了技术交流的平台,崔立军联合设备厂家开展科技攻关,经过一个多月的奋战,解决17个难题,取得4项创新成果。

崔立军所在的创新工作室,常有来咨询的员工,他都会认真答疑解惑。他利用工余时间,开展技术培训。他将自己总结的“立军排除法”,传授给采煤机司机、液压支架工、刮板运输机司机,让更多的人都拥有“绝活”。这些员工技能水平提高了,遇到设备出现“症状”,能马上解决,减少“抢修”次数,提高了工效。

“个人的成长,离不开企业对人才的培养和重视。我来到阴湾煤矿,矿领导从吃住行研等各方面,安排得都很细致。我别无所长,只有干好工作的一腔热血,我要以百倍的努力,用丰硕的成果回报企业!”崔立军说。